俄语是一把钥匙,也是我们走向世界的起点——北外附校“俄语之星”成长手记

发布日期:2025-06-12 信息来源:

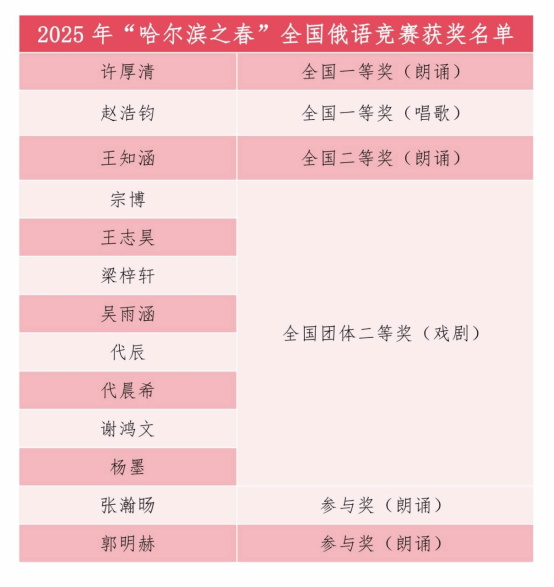

在刚刚落下帷幕的“2025哈尔滨俄语之春”全国赛事中,北外附校俄语学科交出一份亮眼的答卷:许厚清、赵浩钧分获朗诵、歌曲比赛全国一等奖,王知涵获朗诵二等奖,“俄语之星”戏剧社8名同学凭借经典剧目《变色龙》获团体戏剧二等奖。

与此同时,在北京俄罗斯文化中心“普希金诗歌朗诵”活动中,许厚清再次以出色表现荣登榜首,郑祺腾、温子昂等6名同学获参与奖。这群平均学习俄语不足一年半的少年,用坚持与热爱,在语言学习的赛道上跑出了属于自己的加速度。

一、零起点突围:当“颤音难题”变成舞台掌声

“第一次跟着老师拼读字母时,‘р’这个颤音让我舌头打结了整整一周。”初一学生郭明赫笑着回忆入门时光。为了攻克这个“俄语第一关”,他每天对着镜子含着水练习,甚至被同学调侃“嘴里像养了只蜜蜂”。如今,这个曾因发音困难急得冒汗的男孩,不仅能流畅朗诵俄罗斯经典诗歌《等着我》,更在课堂上把我校原创剧《重生之我是伊凡雷帝》中的“杀手”演绎得活灵活现。

“朗读一首诗,我要感受到它的节奏,也要知道它背后的故事。”初二学生许厚清以一首《Я помню чудное мгновенье》(《记得那美妙的一瞬》)在“普希金诗歌朗诵”比赛中获奖,为了精准呈现普希金笔下“瞬间即永恒”的情感张力,她对着录音逐字校准发音,还查阅了诗人创作这首抒情诗的时代背景。正是这种对细节的“较真”,让她在众多参赛者中脱颖而出。

二、课堂即舞台:在戏剧与旋律中学活语言

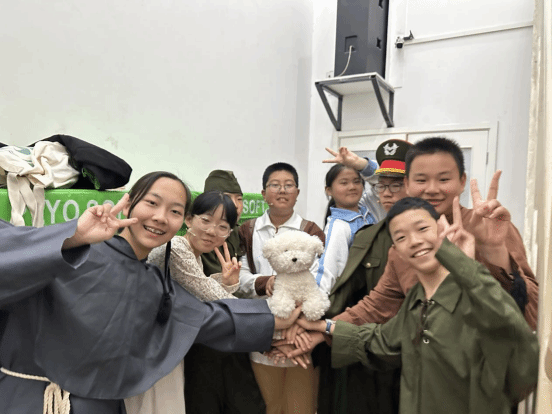

不同于传统语言教学,北外附校的俄语课堂更像一个“文化实验室”。“刚开始学俄语时,我看到字母好像在看天书。但现在,我能用俄语演戏、朗诵、唱歌,甚至站上全国舞台。”戏剧社成员、初二学生吴雨涵的蜕变,折射着整个团队的成长轨迹。谈到与同学们一起排演《变色龙》,她总有说不完的趣事:“我们排练时,时常为一个语调、一种口气争论十分钟。我们不是在演戏,而是在体验另一种文化。”戏剧社成员、初二学生杨墨也表示:“为了塑造这个角色,我们反复揣摩每一个细微的表情变化和肢体语言,甚至细致到呼吸的节奏都要精心设计。”最终,他们通过反复观看俄罗斯话剧录像,甚至模仿街头商贩的叫卖语气,让角色的每一句台词都带着鲜活的文化温度。“我五年级就选了俄语,我发现它早已不仅是一门语言,更是一种能让我表达自我、走向更广阔舞台的方式。”宗博带着这份自信,在《变色龙》中把“变色龙本龙”奥楚蔑洛夫警官演绎得入木三分。

初一学生赵浩钧则在旋律中找到了语言的灵魂。他选择《莫斯科郊外的晚上》参赛的原因很简单:“小时候听爷爷哼过这个调子,现在我自己能用俄语唱出来,每个音符都像在和那段历史对话。”这份跨越代际的情感联结,让语言学习成为与世界文化的温柔相遇。

三、语言的馈赠:比奖杯更珍贵的是成长

随着赛事落幕,一份惊喜悄然降临:北外附校的7名同学,收到了北京俄罗斯文化中心发来的暑期夏令营邀请函。“俄罗斯文化中心承担了在俄期间的全部食宿和活动费用,这对我们来说既是认可,更是新的挑战。”初一学生王知涵难掩兴奋,“学习俄语给了我非常多的力量,这次拿到全国二等奖和去俄罗斯夏令营的机会,我非常开心,我想把长城的故事讲给俄罗斯朋友听。”这个夏天,他们将走进冬宫欣赏达芬奇真迹,在伏尔加河畔聆听诗人的传说,把课堂上学到的“привет(你好)”变成真实的微笑,让“спасибо(谢谢)”承载起跨越国界的友谊。

温子昂则在备赛过程中找到了更珍贵的收获:“虽然这次没有拿大奖,但我完全不后悔。我感受到普希金诗歌中那炽热的情感和无畏的勇气,我沉浸在他的诗歌世界里,享受着勇敢与快乐的力量。”

正如俄语谚语所说:“Язык до Киева доведёт(开口行万里,语言通世界)”,在北外附校,俄语是晨读时跳动的字母,是舞台上流淌的情感,更是一把打开世界之门的钥匙。从对着字母表发愁的初学者,到在全国舞台上发光的少年,他们用行动证明:学习语言,能为成长打开一扇通往更广阔天地的窗口。